SERIES

02

地震発生時における本棚の転倒防止に関する具体的な対策をまとめました。

まず、家具を壁や床に固定することで、転倒を防ぐことができます。特に、本棚や箪笥などの重い家具には、耐震金具やアンカーボルトの取り付けが推奨されます。家具の安定性を高めるためには、下部に重い物を置くことも効果的です。

本件ではマルゲリータの本棚の地震の対策についてまとめました。

壁に固定する

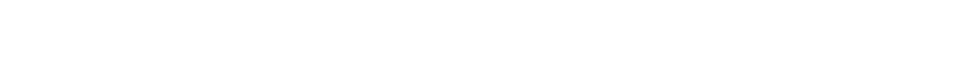

石膏ボード(GLボンド)の場合

主にマンションなどの鉄筋コンクリート造の住宅では、外壁や隣接する隔壁に石膏ボードを取り付ける工法が一般的です。この場合、石膏ボードは壁面に直接固定されますが、石膏ボードの内部が素であり、ネジや釘を打ち込んでもしっかりと支えることができず、ビスが抜けてしまうことがあります。

そのため、壁に固定する際にはボードアンカーと呼ばれる樹脂製のネジ状パーツを事前に壁に取り付け、そこに本棚の最上段の横板(棚板)を垂直に合わせてL字金物で固定します。この際、固定する箇所は通常、本棚の最上段の両端を推奨しています。

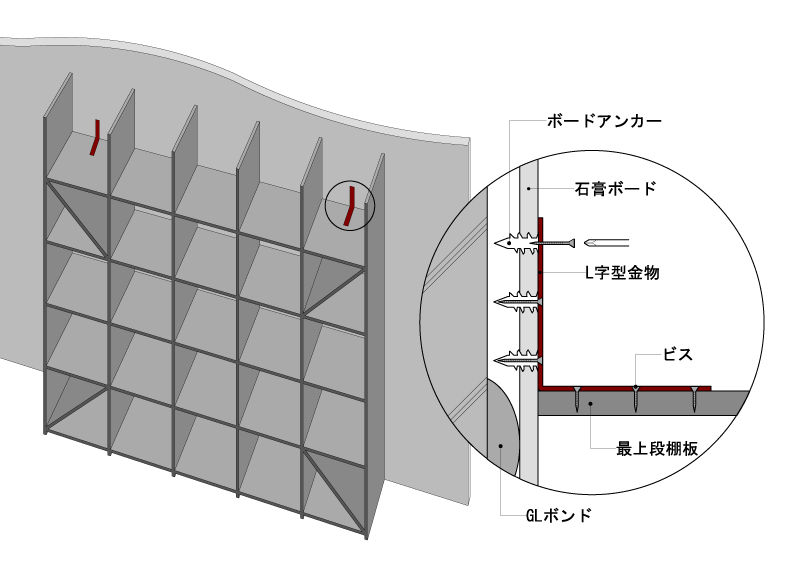

マルゲリータの壁一面の本棚は、正面から見ると横板勝ちです。これは縦板が垂直に立ち上がり、正面から見た際に横板がその縦板を押さえる形態をとっています。このため、横板を押さえることで自然に縦板も安定させられるため、家具全体が固定されるという理論が成り立ちます。特に、最上段の横板の両端を壁面に固定することで、転倒しようとする際に支点からの距離が最も遠くなるため、応力に対するモーメントとしての反力が有利に働き、安全側に働くという考え方です。

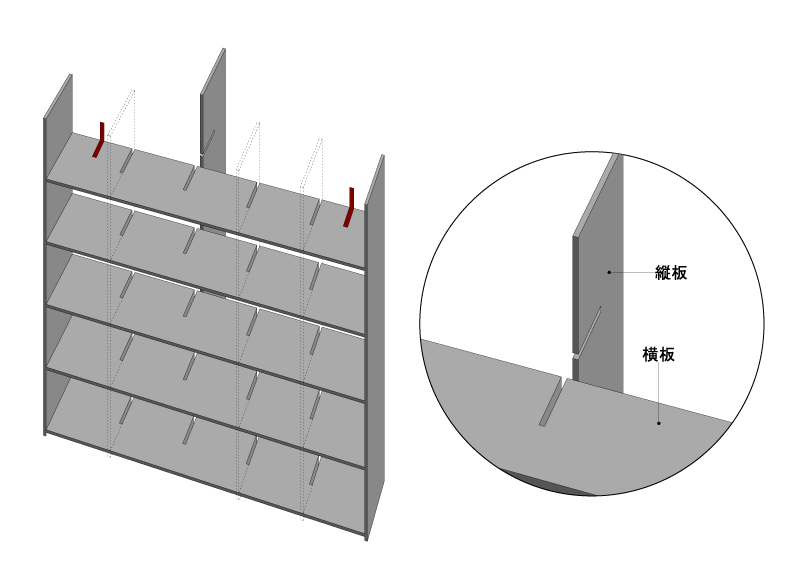

石膏ボード(軽鉄下地)の場合

マンションや鉄筋コンクリート造の住宅の住戸内の仕切り壁の工法として、軽鉄下地を取り付けてから石膏ボードを貼る方法が一般的です。この方法では、上下の床板にはコの字型のチャンネルを流し、そのチャンネルに軽量鉄骨の胴縁を縦に挿入します。胴縁は通常、300-450mmの間隔で配置されます。壁一面の本棚は、最上段の横板の両端にの胴縁に近い位置にL字型金物を使って胴縁と横板を固定します。

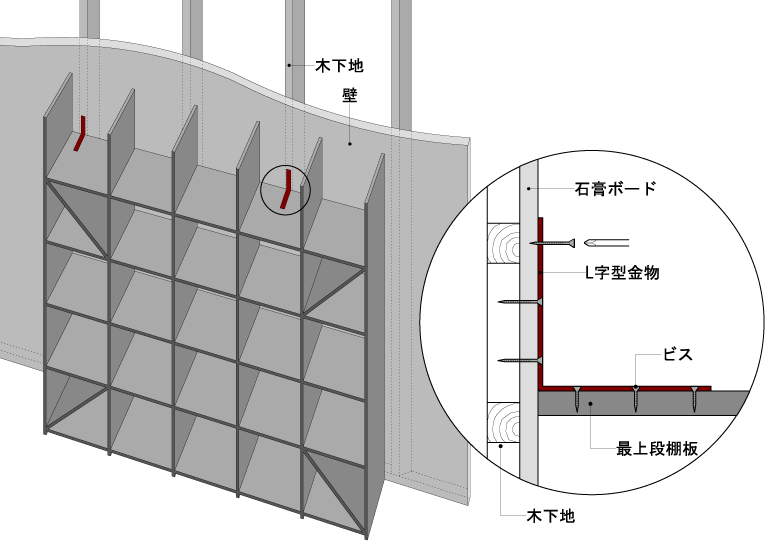

石膏ボード(木下地)の場合

この工法は、主に木造住宅の壁面で石膏ボードを用いた仕上げに適用されます。本棚の取り付けに関しては、基本的に上述の石膏ボードと軽鉄下地を用いた場合と同様の方法が採用されます。

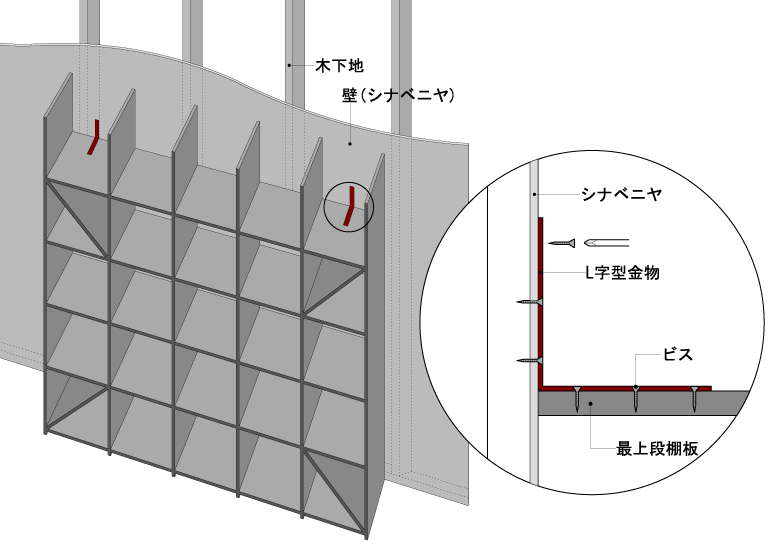

木下地の場合

木造住宅の壁面がシナベニヤで構成されている場合、本棚の最上段の横板(棚板)に対してL字金物を垂直に合わせて固定します。固定箇所は通常、本棚の最上段両端のコマの中央を推奨しています。

この場合、石膏ボードと異なる点は、壁側にボードアンカーを事前に挿入せず、L字金物を使ってビスで直接取り付けることができる点です。木造住宅の場合、石膏ボードと比較してビスがしっかりと効きますので、この方法が可能です。

また、石膏ボードの仕上げであっても、工事段階で下地にベニヤを設置してある壁面の場合は、そこに直接取り付ける事も有効です。

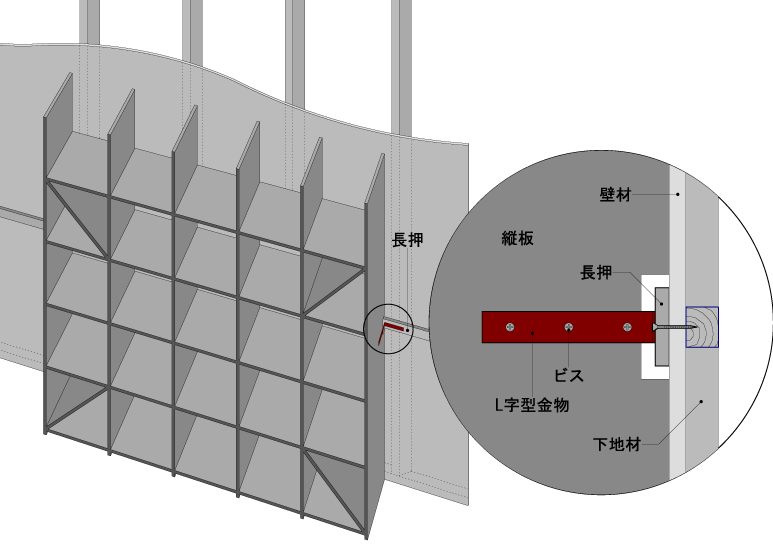

長押(なげし)がある場合

和室に長押しがある木造住宅の場合、まず全ての縦板の長押しに接する位置をカットし、本棚に長押しが嵌るように加工します。固定方法は両側の縦板(側板)と長押しをL字型金物を用いて固定します。両側の側板は全ての横板とボルトで固定されているため、これらの側板が長押しに対して固定されることで有効になります。

一方、正面から見て抜ける方向にある他の縦板を固定しても効果はありません。

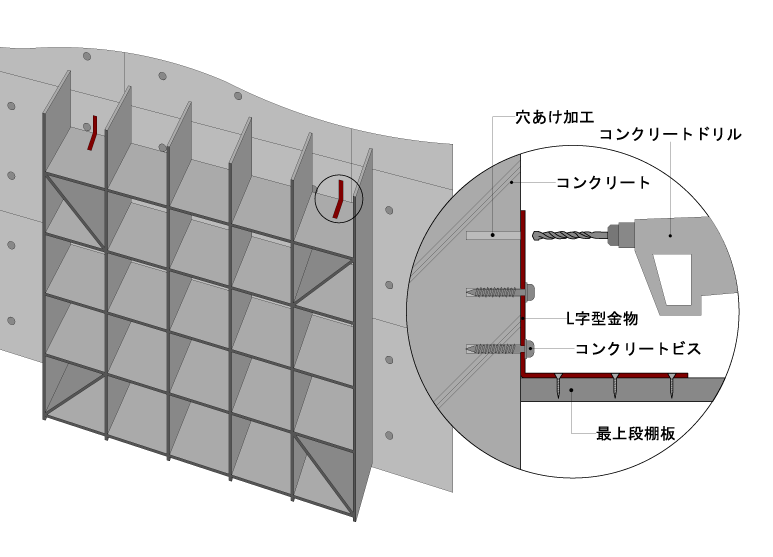

コンクリート下地の場合

コンクリートの場合も木下地と同様、最上段の横板(棚板)を垂直に合わせL字金物で固定します。固定箇所は原則として本棚の最上段の両端のコマです。

但し本棚側は他と同じビスですがコンクリート側はコンクリートビスを使う必要があります。このコンクリートビスの捩じ込みと穴開けは専用のコンクリートドリルを使わないと施工は難しいので注意は必要です。

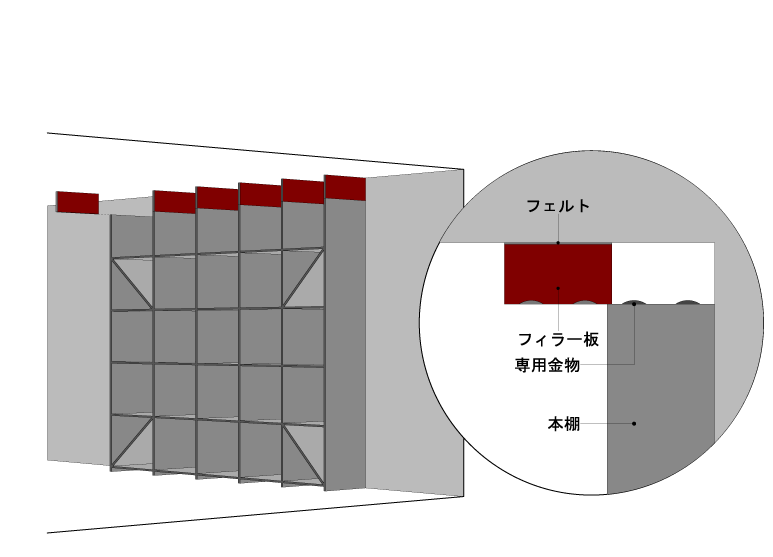

フィラー板による固定

フィラー板の固定方法は、H型ジョイナー等の金物を使用して縦板を伸長して天井に充てる方法です。一般的な天井突っ張り棒の場合、突っ張り棒の底面が天井に置かれるだけの状態であり、本棚が横揺れすると突っ張り棒の上部が天井を押す形になります。しかし、オフィスビルなどの建物では、天井自体が上部から吊るされていることが一般的です。

つまり、下から押すと天井が持ち上がるような構造です。この場合、突っ張り棒は効果が限定されます。一方、フィラー板の場合は、本棚の縦材が伸長する形状であり、天井を下から押す力と同時に水平方向に摩擦力で引っ掛けるように押し戻す反力が生じます。特に、住宅のマンションなどの居室の場合や、コンクリートで仕上げた直天井や梁の下に取り付ける場合に効果的です。

また、住宅の場合、天井の高さを最大限に確保するために天井の懐が小さくなる傾向がありますが、このような水平方向の引っ掛け応力にも効果的です。フィラー板により室内の中央に於ける本棚の転倒防止を行う場合にはこの天井下地がどの程度強固なものであるかの調査は必要です。

フィラー板の取り付けは専用金物を使ってスライド式に嵌めこむ方法と接着による方法があります。強度的には接着の方が強力ですが逆に外れなくなる可能性があるので注意は必要です。

フィラー板のサイズの計測

フィラー板は、本棚の縦材と天井の間に隙間なく挿入されるため、その隙間の寸法には正確でなければなりません。フィラー板自体には上部にフェルトが貼られており、このフェルトがクッションとなり、天井に密着します。

そのため、本棚を設置した後に各縦材と天井との間の距離を正確に測定し、それに合わせて各板材を製作する必要があります。一般的に、部屋の天井の高さは、±5mm程度の誤差がありますので、全ての箇所を実測することが必要です。

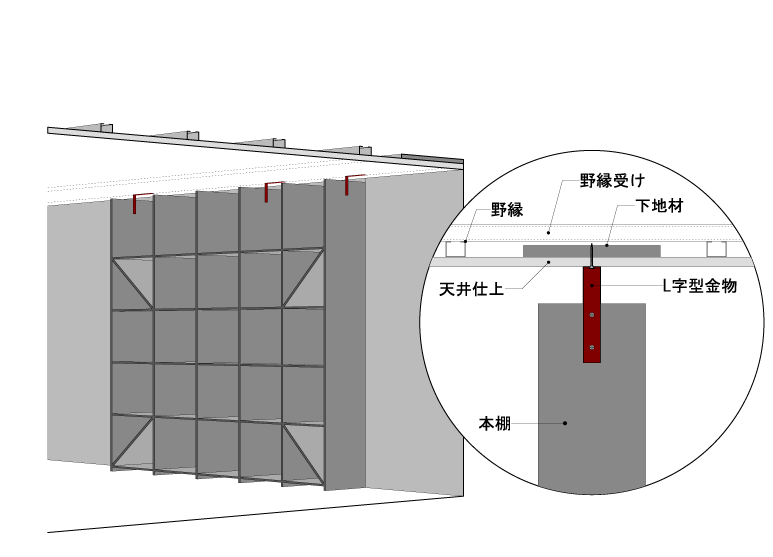

間仕切りとして自立させる

子供室の間仕切り、リビングダイニングの間仕切り等住宅での間仕切りとして本棚を使用される場合。あるいはオフィスの内部に本棚を使って間仕切る場合、そこに壁がないので必然的に本棚は自立させ天井に固定させる形になります。その場合はフィラー板ではなく天井の下地に対してL字金物を使って縦材を固定する方法になります。

下地の位置が見つかりやすくかつそれが本棚の真上を平行に走っている場合

この場合は縦材の半数以上をL字型金物でその下地に固定します。

下地が近くに無い場合

下地が本棚の真上を走っていない場合は近くの下地を探し、そこに対して板材を固定、その板材に向けて本棚の縦板をL字金物で固定します。この場合も縦材の半数以上をそこに固定します。

使い方の上での転倒防止対策

直近10年間での大きな地震、特に熊本地震、大阪北部地震で当該地域にお住いのお客様からでのマルゲリータの本棚に関していただいた連絡では本棚自体は問題なかったが上部の本が落ちてきたという内容でした。これに関してはいたしかたない問題で本棚という機能を謳っている以上どうしてもついて回る問題です。

しかしその点も踏まえ、壁一面の本棚を使っていく上で注意すべく事項として下記の点を。

重いものは下段に収納する

これはもちろん重いものを上段に置いてはならない、という意味ではなく全体を見渡して特に問題がなければ重い本はなるべく下の方に持ってきて上段は軽いものが来る様にする。

本棚のすぐ横で就寝しない

地震が発生した際に本棚の横にいたとしても落下物に直接当たることはあまり考えられません。そもそもそういった場合は地震そのものに身の危険を感じるわけなので本棚の収容物よりももっと危険なものに注意がいくはずです。その意味では本棚のすぐ横が就寝スペースという事は避けるべき配置です。

落下防止バー

この落下防止バーは両端を回転させて長さが調節できる突っ張り型のバーで本棚のセル内に設置両側の縦材に対して突っ張る形で固定されます。

実例に関連するプロダクト

またお部屋に合わせてカスタムしたい場合は設置場所の情報、本棚のプランをお問い合わせいただけましたら図面とお見積もりを作成いたします。

詳細はカット・オーダー加工ページをご覧ください。