河井菜摘さんのアトリエ

漆と金継ぎを主軸とした修復家として活動されている河井菜摘さんと、写真家の村越としやさん、それぞれのアトリエに「Shelf 開口部のある本棚 奥行350mm」および「Shelf 壁一面の本棚 奥行250mm」を設置いただいてます。 河井さんは陶磁器、漆器、木製品など日常使いのうつわから古美術品まで幅広く修復を行い、鳥取、京都、東京の三拠点で生活し、各拠点で漆と金継ぎの教室も開講されています。 今回は、その東京拠点のアトリエに本棚を設置いただきました。

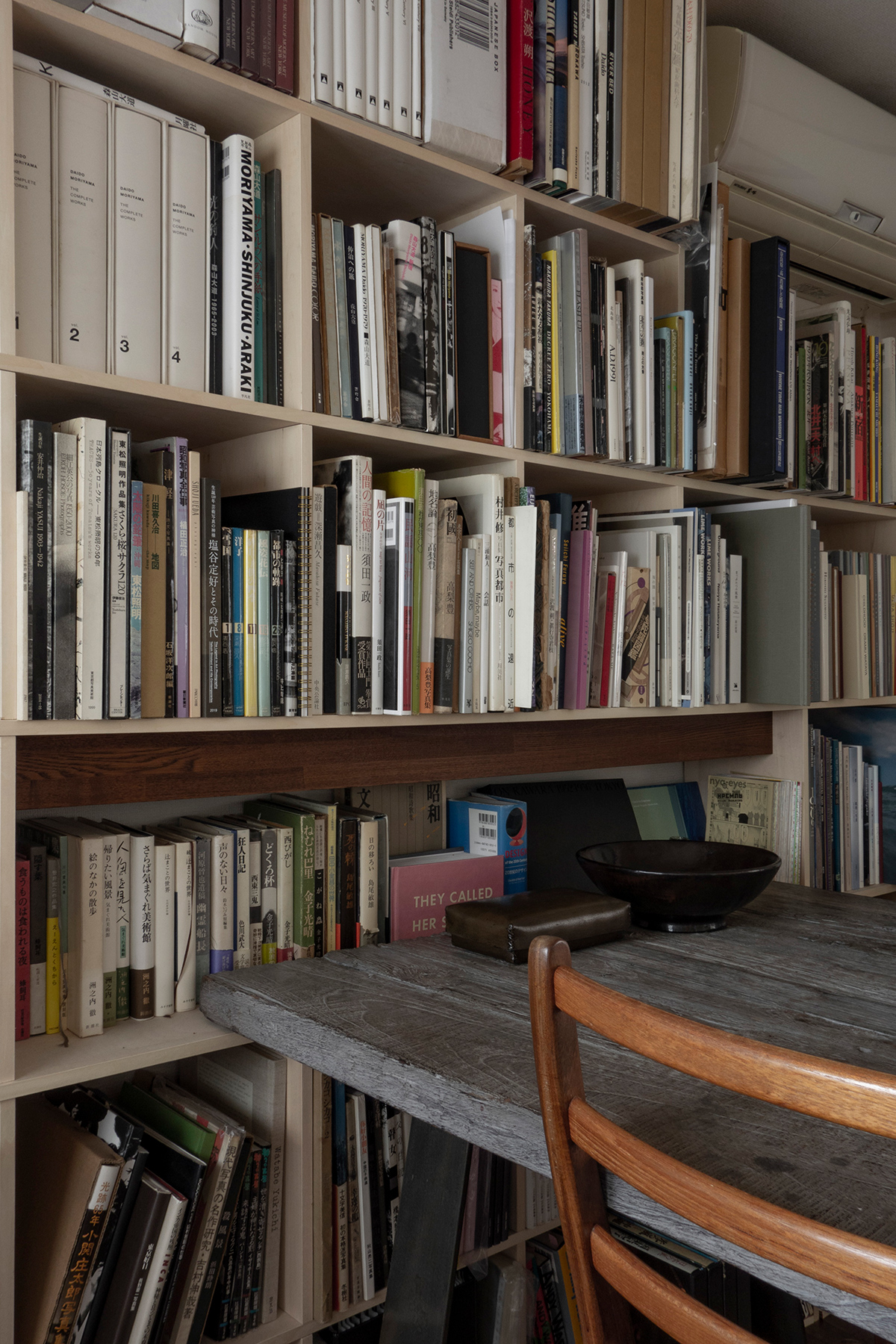

継ぎ合わせて大きな 一枚板となった厚さ5cmはあろうかと思はれる大きな古材のテーブル板が納まる様にというご希望をいただき本棚の開口部をオーダー加工してあります。河井さんらしいテーブル板とそれを受ける本棚にはパートナーである村越さんのコレクションである写真集が多数収められています。

テーブルの端を本棚に差し込む様な状態にして設置したいというご希望を実現するために、本棚の下から3段目に開口部を設けています。この段で、向かって左から3枚目、4枚目、5枚目の縦板をカットして、横に並んだ4つのセルを1つに繋げて大きな開口部を作り、ここにテーブル板の端を収めました。縦板を外して作ったこの空隙を支える桁材として3枚の梁材を開口部の上部に渡すことで、本棚の上部のセルにも他のセルと同様の耐荷重を確保、開口部の横板が撓むことなく重い書籍などが充填されています。テーブルの天板の高さと本棚の棚板の高さを合わせるために、最下段で高さを調整してあります。

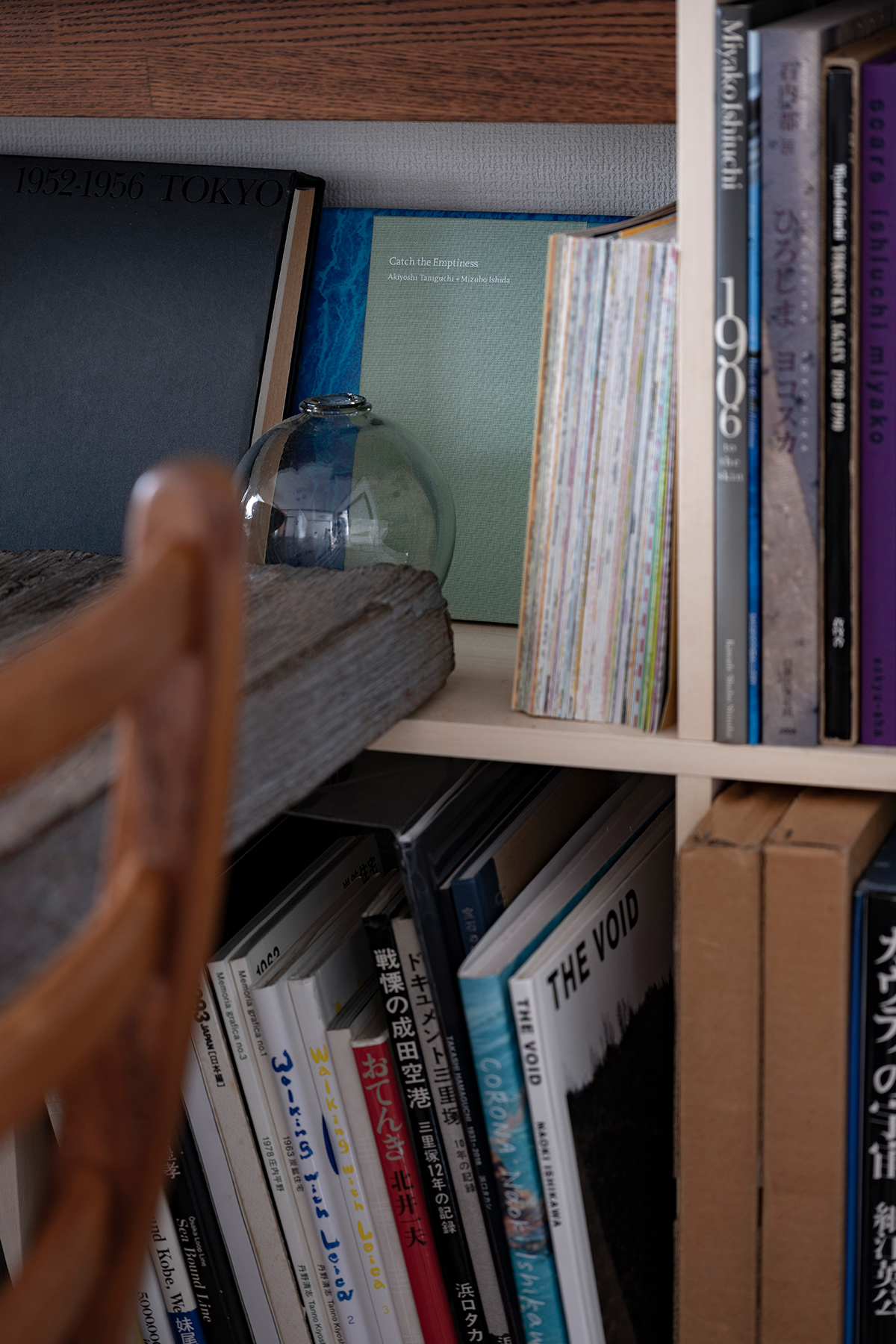

棚板の半ばまでテーブル板が届いている様子です。テーブル板の端と本棚の背後の壁との間には、比較的小ぶりの書籍などが配置されています。マルゲリータの本棚のシリーズでは「開口部のある本棚」は奥行350mmのタイプを基にして作られていますが、本件では奥行250mmの本棚に開口部を設けています。

縦6コマ×横7コマの本棚はアトリエの床から天井までの壁一面をすっかり覆うように設置されています。天井の高さに合わせるために既製品を1段カットして縦板の最上部は周縁の高さまで届くように調整してあります。本棚の置かれた壁面の上部にはエアコンの室内機が設置されているので、これをかわすために右側の3列が縦5コマとなるように一番上の横板がカットされています。

河井さんの個性が反映されているかのようなこのテーブルの天板はアトリエの空間の中心を形成しています。テーブルに向かい合って座るように置かれた2脚の木製のチェアは飴色の艶のある滑らかな質感です。大きなボリューム感のあるテーブルと椅子に対峙する本棚の無塗装仕上げの木材の質感は、木製品同士が醸し出すハーモニーが自然な階調を作って室内の優しい雰囲気を統合しています。明るいブラウンのフローリングの色調と棚板越しに見える壁の色調も同系色の濃淡でまとめられていて、このアトリエの落ち着いた佇まいが出来上がっています。

本棚は厚さ15mmの縦横の棚板それぞれに切れ込みを入れて嵌め合わせることで組み立てられています。短いスパンで格子状に組まれた縦板と横板は固定されていて動かすことはできませんが、耐荷重性に優れており、奥行250mmの本棚では1コマあたりの耐荷重は約30kgあります。

四隅に設けられたブレース材の効果によって水平方向への剛性が十分確保されているために、背板を必要としない構造です。背板がないために棚の奥行き全体を収納スペースとして活用することができ、棚板を通して背後の壁面まで視線が届くようになっています。棚板の見付は天然木突板貼りによる上質な仕上がりです。

漆と金継ぎを主軸とした修復家として活動されている河井菜摘さんと、写真家の村越としやさん、それぞれのアトリエに「Shelf 開口部のある本棚」および「Shelf 壁一面の本棚 奥行250」を設置いただいてます。 河井さんは陶磁器、漆器、木製品など日常使いのうつわから古美術品まで幅広く修復を行い、鳥取、京都、東京の三拠点で生活し、各拠点で漆と金継ぎの教室も開講されています。 今回は、その東京拠点のアトリエに本棚を設置いただきました。 一枚板の大きなテーブルがぴったりとはまるように本棚の開口部をオーダー加工してあります。テーブルと一体化したような本棚には、パートナーである村越さんのコレクションである写真集が収められています。

この事例と関連するプロダクト

その他の事例を見る